自信与睿智的巴菲特

致Berkshire公司全体股东

1984年伯克希尔的净值约增加了一亿五千万美金,每股约等于133美金,这个数字看起来似乎还不错,不过若考虑所投入的资金,事实上只能算普通,二十年来我们的净值约以22.1%年复合成长率增加(从1965年的19.46到1984年的1.108.77),去年则只有13.6%。

如同我们去年曾提过的,真正重要的是每股内在价值的成长率,不过由于其涉及太多主观的意见而难以计算,所以以我们的情况,通常用账面价值当作代替(虽然通常是有点低估),我个人认为在1984年内在价值与账面价值增加的程度可谓相当。

过去个人以学术角度曾跟各位提到暴增的资本将会拖累资本报酬率,不幸的是今年我们以报导新闻的方式跟各位报告,过去动辄22%的成长率已成历史,在往后十年我们大约要赚到39亿美金,每年才能以15%成长(假设我们仍维持目前的股利政策,后面我会详加讨论),想要顺利达成目标,必须要有一些极棒的点子,我跟我的执行合伙人查理芒格目前并无任何够棒点子,不过我们的经验是有时它会突然冒出来。

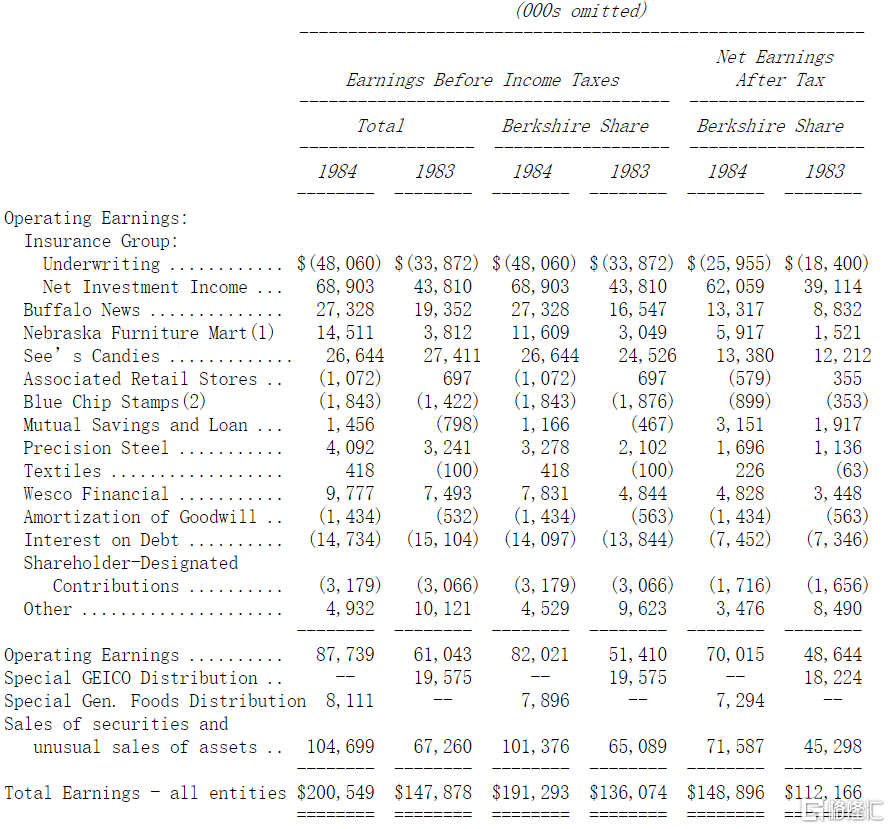

下表显示伯克希尔账面盈余的来源,由于年中与蓝筹印花合并致使我们在一些长期投资的股权发生变动,

而各个公司资本利得损失并不包含在内,而是汇总于下表最后“已实现出售证券利得”一栏(我们认为单一年度的出售证券利得并无太大意义,但每年加总累计的数字却相当重要),至于商誉的摊销则以单一字段另行列示,虽然本表列示的方式与一般公认会计准则不尽相同但最后的损益数字却是一致的:

比较细心的股东可能会发现盖可保险特别股利的金额与其分类的位置有变动,虽然损益数字些微受到影响,但实质上并无太大差别,但背后的故事却相当有趣。

如同去年我报告过的,(1)1983年中盖可宣布实施股票回购(2)同时我们签署协议同意盖可自我们手中买回等比例的股份(3)总结最后我们卖还给盖可35万股,并收到2.100万现金,而我们在盖可的持股比例则维持不变(4)我们著名的律师事务所认可这整件交易为减资(5)依税法我们只要缴交6.9%的集团企业间股利税(6)最重要的是这2.100万现金比我们未确认的未分配盈余少得多,故本质而言,我们将之视为股利的分配。

但由于这种情况并不常见且金额又不小,所以在去年季报与年报中我们特别加以分别列示,并且经我们的本地签证会计师认可同意。

而1984年通用食品也发生同样的状况,只是后者是直接自公开市场中买回,所以我们每天卖出一点股份以使我们在该公司的持股比例维持不变,同样的双方在交易之前已签订好协议,且我们收到的现金比我们在该公司未确认的未分配盈余少得多,总计我们收到2.100万现金,而持股比例则维持在8.75%不变。

但这时签证会计师的纽约总部却跳出来讲话,否决其分所的结论,认定我们在盖可与通用食品之间的交易属于股权买卖而非股利分配,在这种情况下,我们所收到的现金被认定为出售股票收入,在扣除当初的原始投资成本后,应列示为资本利得,当然这只是会计上的处理与税务无关。

虽然我们并不认同纽约方面的看法,但为免会计师出具保留意见,我们仍勉强接收,并重编1983年的报表,尽管如此,公司实质上未受任何影响,我们在这两家公司的权益、账上的现金、所得税与持有股权的市值皆维持不变。

而今年我们又与通用食品签订类似的协议,为了确保在税法上得以认定为股利分配,我们仍将在该公司维持持有的股权比例不变,当然若后续还有类似的情况我们一定会跟所有的股东报告。而在参与过这么多次类似的交易后,我们觉得这种做法对不卖出股份的股东同样有利,当一家经营绩效良好且财务基础健全的公司发现自家的股价远低于其内在价值时,买回自家股票是保障股东权益最好的方法了。

但我必须说明我是指那些基于市盈率角度的买回,并不包括那种不道德的green-mail(在这类交易中,甲乙双方为自身私利协议剥削不知情的丙方,甲方-是指职业股东在刚买下股票后,便对公司经营阶层发出要钱或是要命的勒索,而乙方-是指息事宁人的公司经营阶层,愿意用高价买回,只要这个钱不要是他出的就好,丙方-就这样被牺牲,别人花钱他来买单,结果公司经营阶层还信誓旦旦的说要维持公司利益,而不知情的股东只能呆呆的被宰还不自知。

去年我们几个投资头寸较大的被投资公司只要其价格与价值差异颇大时,都努力买回自家股份,而对于身为股东的我们而言,有两点好处

第一点很明显,是一个简单的数学问题,透过买回公司的股票,等于只要花一块钱的代价便能够获得两块钱的价值,所以每股的内在价值可大大的提高,这比花大钱去并购别的公司效果要好得多。

第二点较不明显,且没有什么人知道,实际上也很难去衡量,但时间一长其效果越明显,那就是管理当局可透过买回自家的股票来对外宣示其重视股东权益的态度,而非一味的要扩张个人经营事业的版图,因为后者往往不但对股东没有帮助,甚至反而有害股东的利益。如此一来,原有的股东与有兴趣的投资人将会对公司的前景更具信心,而股价便会向上反应而与其本身的价值更为接近。

相对地那一些成天把维护股东权益的口号挂在嘴边,却对买回自家股票的建议置之不理的人,很难说服大家他不是口是心非,久而久之,他便会被市场投资人所离弃。

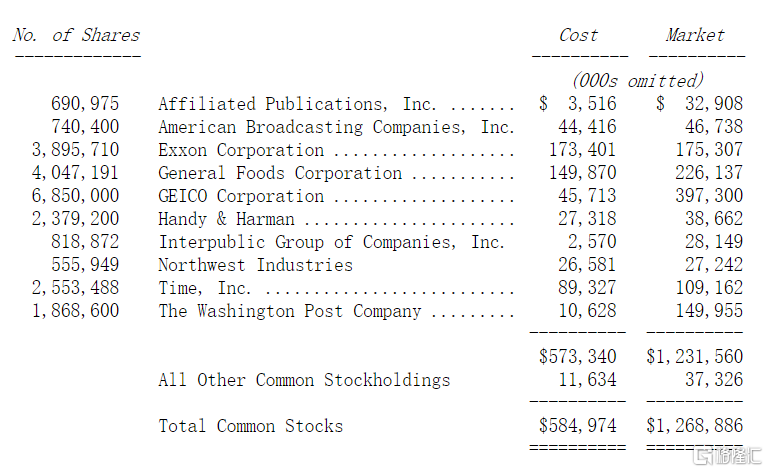

最近我们靠前三大持股-盖可、通用食品与华盛顿邮报大量买回自家股票(埃克森-我们的第四大持股也积极买回股票,只是因为我们是最近才建仓,所以影响不大),而大发利市,我们对于投资这种具竞争优势同时又真正注重股东权益的管理阶层感到相当安心。

下表显示我们在1984年底,主要的投资头寸(所有数字已扣除Wesco等公司的少数股权)

(a)代表全部股权由伯克希尔及其子公司所持有

(b)代表由伯克希尔子公司蓝筹印花与Wesco所持有,依伯克希尔持股比例换算得来。

最近十年来实在很难找得到同时能够符合我们质与量(价格与价值的差距)标准的投资标的,我们尽量避免降格以求,但你知道什么事都不做才是最困难的一件事(有一位英国政治家将该国十九世纪的伟大归功于统治者的无为而治,但历史学家可以随随便便就提议,不过后继统治者却很难真的做到)

除了先前曾提到的数字,有关Wesco的经营理念在查理芒格写的报告中会详加描述。

此外我们控股的企业,如内布拉斯加家具店、喜诗糖果、水牛城日报与保险事业集团的经营,将在稍后加以说明。

内布拉斯加家具店

去年我曾介绍过B太太跟她的家族的优异表现,不过事实上我还低估他们的管理才能与人格特质,B太太身为公司的负责人,现年九十一岁,当地的报纸曾形容她每天工作完便回家吃饭睡觉,每晚等不到天亮便急着要回店里头上班,每天从早到晚,每周工作七天,她一天所决定的事情可能比一家大公司总裁一年内决定的事还多(当然是指好的决策)。

今年五月B太太荣获纽约大学颁赠荣誉博士学位,(她是个跳级生,在她获得这个学位之前,从来没有到学校上过一天课),在她之前获颁这项殊荣的包括埃克森石油总裁、花旗银行总裁、IBM总裁与通用汽车总裁等杰出企业人士。

而B家族有其母必有其子,由他们的表现可以得知,Louie B太太的儿子跟他三个小孩,皆遗传到B太太的个性,去年NFM单店的营业额增加一千多万美金,成为一亿一千多万,是全美单店业绩最高的一家家具量贩店,事实上它的成功不是没有道理的,以下数字说明一切。

根据去年财报,全国最大的家具零售商-Levitz自夸其所卖价格要比当地所有传统家具店要便宜许多,而该公司的毛利率却高达44.4%(亦即消费者每付100元所买的货品,公司的成本只要55.6元)。而NFM的毛利却只有前者的一半,其所凭借的便是优异的效率(包含薪资、租金与广告费等成本只占营业额的16.5%),我们不是要批评Levitz,事实上该公司经营亦颇出色,只是NFM的表现实在是太好了(记着这一切的一切都是从B太太1937年的五百块本钱开始),靠着精打细算与大量采购的成本优势,NFM在供献股东盈余的同时,也替顾客节省了可观的采购预算,这一点也使得该公司的客户分布越来越广。

人们常常问我,B太太到底有什么经营诀窍,而其实说穿了也不是什么深奥的道理,他们整个家族(1)对事业保持的热情与冲劲会让富兰克林与Horatio Alger看起来像辍学生(2)脚踏实地的去落实并果断的决定要做的事情(3)不受外在对于公司竞争力没有帮助的诱惑(4)对待所有人皆能保持高尚的人格。

我们对于B太太家族的人格的信任可从以下交易过程看出,NFM从来未找会计师查核,我们也从未对存货进行盘点或核对应收账款或固定资产,我们便交给她一张五千五百万的支票,而她给我们的是一句口头的承诺。

我们很荣幸能与B太太合伙做生意。

喜诗糖果

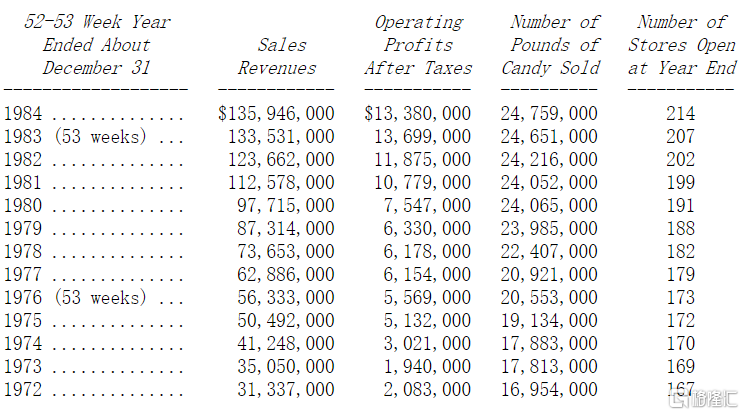

下表是该公司自从被蓝筹印花买下后,对其表现的一段回顾:

看得出其表现并非处于持续成长的状态,事实上盒装巧克力这行业的获利情况并不一定,有的品牌赔钱,但有的却颇有赚头,就我们所知只有一家竞争对手维持高获利,而喜诗的成功要归功于优秀的产品与杰出的经营人才-Chuck Huggins.

尽管在1984年我们产品价格的涨幅不若以往,大约1.4%,不过还好我们在过去几年一直困扰我们的成本控制问题上大有进展,除了我们无法控制原料成本外,其它费用仅较去年增加2.2%。过去我们由于单店销售数量(指重量,而非金额)略微下滑,整体销量只能靠增加门市来扩张,当然使得销售成本恶化,1984年单店销量减少1.1%,但整体销量因扩张门店的关系成长0.6%(两者皆已将1983年53周的因素列入考虑)。

喜诗糖果的销售受到季节因素的影响越来越大,在圣诞节到来的前四周,其业绩与获利分别占全年的四成与七成五,此外复活节与情人节期间的业绩也特别好,至于平时的生意表现便平平,不过也因为如此使得管理部门与员工在忙季特别辛苦,需要特别的耐性来处理大量的订单。而即使如此服务态度与产品品质却一点也没有打折扣,至于其它同业我就不管保证,事实上有的为了降低成本增加保存期限而添加防腐剂或将成品加以冷冻,我们宁愿大家辛苦一点而拒绝这样的做法。

此外我们的店在非假日期间遭遇到一些新式食物与零食店的竞争,所幸在1984年我们推出六种新式糖果棒加以反击,其效果颇佳广为消费者所接受,目前我们正在研发新产品预计在不久的未来推出上市。

展望明年我们期望把成本增加幅度压得比通货膨胀率低,当然这必须要增加单店的销量来加以配合,预估平均售价将调涨6-7%,获利将稳定成长。

水牛城晚报

1984年该报的获利超过我们的预期,与喜诗糖果控制成本一样具成效,不包括编辑室,整体的工作时数减少约2.8%,由于生产力的增进,使得整体成本减少约4.9%,Stan Lipsey与其经营团队的表现为业界之最,但我们同时也面临一项不利的因素,在年中我们与工会签订一项数年的工作合约,使得工资大幅调涨,基于过去1977-1982年该报亏损时,工会与员工一致配合的态度,是使我们战胜Courier-express的关键因素,所以我们认为这种调整尚属合理,若非当时我们及时将成本降低,现在的结局可能完全相反,而由于这项调整案系分阶段进行,所以对1984年的影响有限,但到明年此时便会全数反应,虽然我们可以努力提高生产力作为因应,但不可避免的明年的单位劳动成本将大幅增加,而新闻印刷成本预估也将增加,由于这两项不利因素,明年毛利将略微下滑。

但另外有两点是对公司有利的:

(1)本报发行流通的范围是一个广告效用极高的地区,相对于一般地区性报纸对广告主的效益极为有限,一个几百英里远的订户对位于本地的杂货店来说一点效用也没有,对于一家报社来说,其开支主要取决于总发行量,而其广告收入(约占总营收的七到八成)却要依靠实际有效的发行量。

(2)水牛城报纸的零售业绩特别突出,广告主只要凭着这份报纸便能将信息传递到所有潜在的客户手中。

去年我曾告诉各位该报优异的读者接受度(在全美前一百大报纸中,我们在平日排名第一、而假日则排第三),最新的资料显示前者仍维持第一、而后者则跃居第二位(不过我们水牛城的订户数却减少,主要是在平日部分),而我们曾提到高接受度的原因是由于我们丰富的新闻内容(在相同规模的报纸中,我们提供的新闻量是最多的),1984年的比率是50.9%(相较于去年的50.4%多一点),远较一般的35%-40%高出许多,而我们也会继续维持在50%以上的比率,另外去年我们虽然减少一般部门的工作时数,但编辑部门的编制却维持不变,虽然编辑室的开支增加达9.1%,远较总成本增加4.9%为高。

在商业社会中,一家强势报纸的优势是极为明显的,老板通常相信惟有努力地推出最好的产品才能维持高获利,但是这种令人信服的理论却让无法令人信服的事实打破,当一流的报纸维持高获利时,三流报纸所赚得的钱却一点也不逊色有时甚至更多,只要你的报纸在当地够强势,当然产品的品质对于一家报纸提高市场占有率极为关键,而我们相信在水牛城也是如此,而且像Alfred这样的人能领先我们的最主要原因亦是如此。

一旦主宰当地市场,报纸本身而非市场将会决定这份报纸是好还是坏,不过好或坏,终将大发利市,在一般行业却不是这样,不良品质的产品它的生意一定不好,但即使是一份内容贫乏的报纸对一般民众来说仍具有布告栏的价值,其它条件相同时,一份烂报当然无法像一份一流报纸拥有广大的读者,但对一般市民却仍具用处,而间接使得广告主认同其存在的价值。

因为市场对于报纸品质的要求水准并不高,管理阶层便需自我要求,我们的报纸在量的方面具体地要求新闻成本需高于一般同业水准,而我们也有信心Stan Lipsey与Murray Light会继续在质的方面予以加强,查理与我皆相信报纸是社会中的一个特殊机构,我们相当引以为傲,也期待在往后的日子更将更上层楼。

保险业

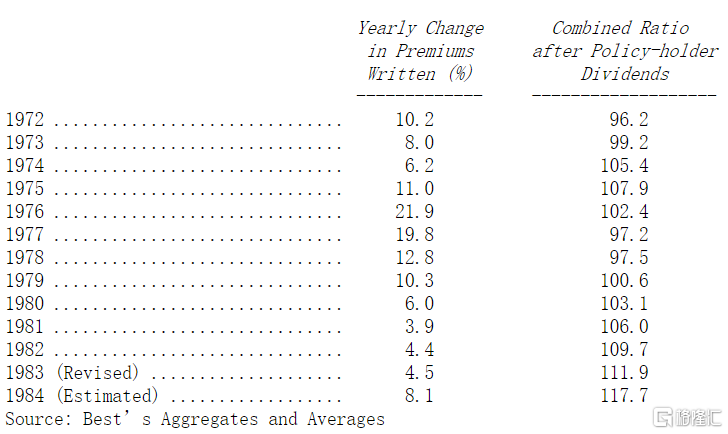

整个产业如下表所示:

上表充分显示出整个产险业所面临到的状况,综合比率代表保险总成本(产生的损失与费用)占保费收入的比率,当它低于一百时表示有承保利益,反之则有承保损失,过去几年我一再强调公司每年惟有保持10%以上的保费成长速度方能确保此比率不变,这是基于费用占保费收入的比例不变,而理赔损失将因为单量、通胀与法院判决扩大理赔范围等原因,而每年成长百分之十的假设。而不幸的是,实际情况真如我所预言,总计从1979-1984年间保费收入约增加61%(平均年增率10%),而综合比率与1979年一样皆是100.6.相较之下,同业保费平均增加30%,综合比率则变成117.7.而到今天我们仍相信保费收入的年变动率是承保获利趋势的最佳指针。目前显示明年的保费年增率将超过10%,所以假设明年不会发生什么特别大的灾害,我们预期综合比率将往好的方向发展,然而若依照目前产业损失的估计(及年增率10%),保费收入必须连续五年成长15%,才能将综合比率降回到100.亦即代表到1989年时保费需要成长整整一倍,这似乎是不太可能的一件事,所以持平而言,我们预期保费每年将成长大约超过10%,而综合比率在产业竞争激烈的情况下,将维持在108-113之间。

我们自己在1984年的综合比率是可怜的134(在这里我不包括Structured Settlement在内)这是连续三年我们的表现比同业水准差,我们预期明年综合比率会变好,而且也会比同业表现的好,自从Mike从我手中接下保险业务后已改正了不少先前我所犯下的错误,而且过去几年我们的业务集中在一些表现不如预期的保单上,这种情况将有助于与我们竞争的同业退缩甚至出局,而当竞争局势打破后,我们就可以提高保费而不怕失去客户。过去几年我一再告诉各位总有一天我们坚强的财务实力将有助于我们取得保险营运的竞争优势,而这一天终将来临,无疑的我们是全美产险营运最佳,资金最雄厚的保险公司(甚至比一些有名规模又大的公司还要好),同样重要的是公司的政策便是要持续维持此优势,保单购买者用钱所换到的只是一纸承诺,而这纸承诺必须要经得起所有的逆境而非顺境的考验,最低限度,它必须要能够经得起低迷股市与特别不利的承保状况等双重考验,我们的保险子公司有意愿也有能力确保其承诺在任何状况下兑现,这是没有多少家保险公司能做得到的。

我们的财务实力对于去年曾提过的结构赔付(分阶段赔付)与损失准备计提业务上来说是一项很好用的利器,结构赔付的理赔申请户与申请再保的保险公司必须要百分之百确定在往后的几十年内能顺利获得支付,很少产险公司能够符合这种要求(事实上只有少数几家公司能让我们有信心将我们自己的风险再保出去),而我们在这方面的业务大有成长,我们持有用以弥补可能的负债的资金从一千六百万成长至三千万,我们预期这项业务将继续成长且成长速度更快,为此我们特地为执行该业务的哥伦比亚保险公司办理增资,虽然竞争颇为激烈但获利却也令人满意。

至于盖可保险的消息与往常一样大致上都不错,这家公司1984年在其主要业务的投保户大幅增加,而其投资部门的表现一样优异,虽然承销结果不尽理想,但仍较同业突出,截至去年底我们拥有该公司36%的权益,若以其产险总保费收入八亿八千万计,我们的部分约有三亿二千万左右,大约是我们自己承保量的二倍。

过去几年我一再提醒各位盖可的股价涨幅明显超越其本业的表现,虽然后者一样杰出,盖可在我们公司的账面价值成长幅度大于该公司本身内在价值的成长幅度,而我同时也警告各位这种情形不会年复一年地一再发生,总有一天其股价的表现将逊于本业,而这句话在1984年应验了,去年盖可在伯克希尔的账面价值没什么变动,不过其公司的内在价值却大幅增加,而由于盖可代表着伯克希尔27%的净值,当其市场价值迟滞不前,直接便影响到伯克希尔净值成长的表现,但我们对这样的结果并不会觉得有什么不好,我们宁愿要盖可的企业价值倍增而股价下跌,也不要公司内在价值减半而股价高涨,不仅是盖可,乃至于我们所有的投资,我们看的是公司本质的表现而非其股价的表现,如果我们对公司的看法正确,市场终将还它一个公道。

所有的伯克希尔股东皆由于盖可的经营团队,包括Jack Byrne、Bill Snyder与Lou Simpson而获益良多,在他们的核心事业-低成本的汽车与房屋住宅保险,盖可拥有显著且持续的竞争优势,这在一般业界并不多见,可谓投资人的稀世珍宝(盖可本身正说明的这一点,优秀的经营团队将所有的重心放在核心事业以维持高获利能力),盖可核心事业所产生的资金大部分皆交由Lou Simpson来投资,Lou是一个情绪与理性兼具的罕见人才,这项人格特色使其在长期投资方面有杰出表现,即使承受的较低的风险,其投资报酬却较同业表现要好的许多,我对以上三位杰出经理人表达赞赏与感谢之意。

我认为所有在产险业有重大投资的股东,对于这行业每年盈余报告的一项盲点要特别注意,Phil Graham在担任华盛顿邮报的发行人时曾说:“新闻日报是攥写历史的第一手草稿”,而很不幸的,产险从业者所提供的年度财务报告,也可称得上是该公司财务与经营状况的第一手草稿。

主要的问题在于成本,保险业最主要的成本是保户的理赔,而对于当年的收入会发生多少损失实在是很难以去估计,有时损失的发生与其程度要在好几十年之后才会明朗。一般来说,产险业当年度确认的损失主要包含有下列几项:(1)当年发生且支付的损失(2)对于已发生且提报但仍未解决案件的估计损失(3)对于已发生但尚未提报,亦即保险从业者尚不知情案件所作的损失估计数字(一般业界称之为IBNR-发生了但尚未提报)以及(4)对于以前年度对于前述(2)(3)项估计所作之调整。

虽然上述的调整时间可能会拉得很长,但不管怎样,先前在X年所估计数字与实际的差异,于以后年度不论是X+1或是X+10年,一定要修正回来,而这无可避免地,也将使得以后年度的损益数字遭到误导,举例来说,假设我们的一位保户在1979年受伤,而当时估计的理赔金额为一万美元,所以在当年度我们便会在账上计提一万美元的损失与准备,又若后来到了1984年商双方以十万美元合解,结果我们必须还要于1984年另行确认九万美元的损失,虽然我们明知道该项损失系属于1979年所发生的,又再假设那是我们在1979年所接惟一的个案,则公司的损益与股东的权益将明显遭到误导。

不管管理当局的意图如何地正当,由于需要广泛地应用“估计”来组合产险业财务报表上所有看似真确的损益数字,所以无可避免地其中一定隐含着某些错误。而为了减少这类错误,大部分的保险人运用各种不同的统计方法来调整其对成千上万的被保险人之损失估算,以作为加总估计所有应付义务的基础资料,而除此之外另外计提的特别准备则称之为补充准备,而调整的目的是要使得损失在真正确定支付金额之前,高估与低估的机率尽量接近百分之五十。

在伯克希尔我们已另加一项我们认为合理的损失准备,然而近年来它们却显得不太适当,而在此有必要让各位知道牵涉到这项损失准备计提错误的严重性,如此大家便可明了此计提过程是如何地不合理,从而判断公司的财务报表是否存在某些系统性的偏差。

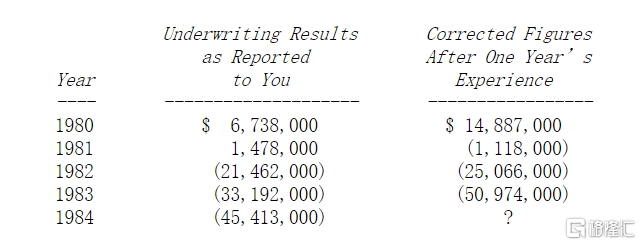

下表显示近年来我们跟各位报告的保险承销成绩,同时并提供一年之后以“若当时我们知道则我们认为我们现在认为应该是如何”的基础下的计算数字,而所谓地“我们认为我们现在认为应该是如何”系因为这其中还包含许多对以前发生的损失所作的估计调整,然而这些损失却还没有作最后的确定,只是因为一年的经过使得整个估计过程较为准确而已。

(Structured Settlement与loss reserve assumption等保险业务不包括其中)

为了让各位近一步了解上表,让我们以1984年的数字加以解释,当年的税前承保损失为四千五百万(这其中包括二千七百万为当年度所发生的损失,加上前一年度一千七百万估计的差异数)

由此你可以发现,我跟各位报告的数字与实际所发生的数字有很大的出入,而且这几年的差异数越来越不利,这让我觉得非常地懊恼,因为(1)我一向自认说话算话(2)我和我的保险事业经理人若早发现事情的严重性一定不会坐视不管(3)我们少估计了损失,等于是多付给国库本来不需付的税金(虽然早晚会修正回来,只是时间拉得越长,我们损失的利息就越多)。

而由于我们将整个重心摆在意外险与再保险事业,比起其它产险从业者我们在估计损失这上头隐含更多问题(当你承保的一栋建筑物烧毁了,你可以很快地在损失成本上作反应,而如果向你投保的雇主发现他一名退休的员工,在几十年前因工作关系感染某种疾病,你反应则慢很多),即便如此,我仍对于所犯的错误感到不好意思,在直接投保部分,我们大大低估了法院及陪审团不顾事实真相与过去判例对损害赔偿的认定,而要求我们这些所谓富裕群体付钱的群起效应,我们也低估了一般大众对于受伤者应获得巨额补偿的传染效应。在再保险部分,既然我们自身已低估了应计提准备,向我们寻求再保的保险公司也犯了相同的错误,由于我们的损失系依据对方所提供的资料提存,所以他们犯的错也等于是我们犯的错一样。

最近我听到一则故事可以用来说明保险业目前所遇到的会计问题,有一位仁兄因公赴海外出差,有一天接到他姐姐来电表示父亲因意外身故,由于一时无法赶回国内参加丧礼,他便交待姐姐处理一切丧葬事宜并允诺负责所有费用,之后当他回国后不久便收到一张几百块美金的账单,他马上就把它给付掉,不过隔一阵子他又收到一张15元的账单,而他也付了,可是没想到一个月过后他再度收到类似15元的账单,他终于忍不住打电话给他姐姐问一问是怎么回事,只见他老姐在电话的另一头淡淡地表示:“噢!没什么,忘了告诉你,那是因为爸爸身上穿的那套西装是用租的”。

如果这几年你是从事保险业-尤其是再保险事业的话,这段故事听下来可能会让你很心痛,尽管我们已尽可能让所有类似前述的西装租金列入在当期的财务报表上,但过去这几年的结果却令我们感到汗颜,也足以引起各位的怀疑,在往后的年报中我会持续跟诸位报告每年浮现的差异,不论是有利或是不利的。

当然在产险业间,不是所有准备计提不当的错误都是无心之过,随着承保绩效持续恶化,加上管理当局在损失准备计提乃至于财务报表表达上有很大的裁量权,所以人性黑暗的一面便彰显出来,有些公司若真正认真去评估其可能发生的损失成本的话,他们可能早已不适合再继续经营下去,在这种情况下,有些被迫往特别乐观的方向去看待那些还未支付的潜在赔偿款,有些则从事一些可以将损失暂时隐藏起来的交易行为。当然这些行为可以撑过一阵子,外部独立的会计师也很难有效地对这类行为加以规范制止,当一家保险公司实际上的负债大于资产时,通常必须由公司本身宣告自己死亡,在这种强调自我诚信的制度下,尸体本身通常会一再给自己翻案复活的机会。

在大部分的公司,倒闭的原因是因为现今周转不灵,但保险公司的情况却不是如此,你挂掉时可能还脑满肠肥,因为保费是从保户一开始投保时便收到,但理赔款却是在损失发生之后许久才需支付,所以一家保险公司可能要在耗尽净值之后许久才会真正耗用完资金,而事实上这些所谓的活死人,通常更卯尽全力以任何价格承担任何风险来吸收保单,以始得现金持续流入,这种态度就好像一个亏空公款去赌博的职员,只能被迫继续挪用公司的钱再去赌,期望下一把能够幸运的捞回本钱以弥补以前的亏空,而即使不成功反正贪污一百万是死罪,贪污一千万也是死罪,只要在事情东窗事发之前,他们还是能够继续保有原来的职位与待遇。

别的产险公司所犯的错对伯克希尔来说,不仅只是听听而已,我们不但身受那些活死人削价竞争之痛,当他们真的倒闭时,我们也要跟着倒霉,因为许多州政府设立的偿债基金系依照保险业经营状况来征收,伯克希尔最后可能被迫要来分担这些损失,且由于通常要很晚才会发现,事件会远比想象中严重,而原本体质较弱但不致倒闭的公司可能因而倒闭,最后如滚雪球一般,一发不可收拾,当然如果管理当局发现的早而及时加以防范,强制那些烂公司结束经营,当可防止问题进一步扩大。

从1983年十月到1984年六月间,伯克希尔的保险子公司持续买进大笔的华盛顿公用电力供应系统的一、二、三期债券(WPPSS就是那家在1983年七月因无法履约偿还当初发行二十二亿美元债券用以兴建四、五期电厂计划(现已放弃)的公司,虽然这两种债券在义务人、承诺事项与抵押担保品上有极大不同,但四、五期问题的发生对于一、二、三期债券来说,已蒙上一层阴影,且有可能对后续发行债券产生重大问题,此外一、二、三期本身的一些问题也可能摧毁Bonneville所提供原先看起来颇具信用基础的保证。尽管有这些负面因素,但查理跟我评估以我们当初买进时所承担的风险与购买的价格(远低于现在的市价)来说,其预期报酬仍足以弥补所要承担的风险。

如你所知我们为保险子公司买进上市公司股票的标准与我们买下整家企业的标准并无二致,然而这种企业评价模式并未广为基金经理人所应用,甚至还遭到学术人士批评,尽管如此,对于那些追随者来说却颇为受用(对此有些学者会说,或许实际上真得可行,但理论上一定行不通,简单地说,若我们能以合理的价格买到代表一小部分优良企业的经济利益,且能累积一些这样的投资组合的话,对我们来说也是一件不错的事。而我们甚至把这种评价模式衍伸到像WPPSS这类的债券投资之上,我们比较在WPPSS的一亿四千万期末投资成本与同样金额的股权投资,前者可产生二千三百万的税后盈余(透过支付利息费用),且都是现金,只有少数企业每年可赚得16.3%的税后资本报酬率,就算有,其股票价格也高得吓人,以一般平均并购交易来说,一家无财务杠杆每年可赚得二千三百万的税后盈余(等于税前要赚四千五百万)的公司,大约要价二亿五到三亿美元(有时还更高),当然对于那种我们了解且特别偏爱的公司,或许真的下得了手,但那还是等于我们购买WPPSS价钱的两倍。

然而在WPPSS这个案子中,我们仍然认为存在有在一、二年内一文不值的些许潜在风险,同时可能也会有暂时付不出利息的风险存在,更重要的是我们所持有二亿美金面值(大约比我们持有成本高出48%)的债券。当然获利具有上限也是一大缺点,但各位必须了解,大部分的事业投资除非持续投入大量的资金,事实上所谓的获利上限的空间极为有限,这是因为大部分的企业无法有效地提高其股东权益报酬率-即使是原先一般认定可自动提高报酬率的高通胀环境也是如此。

让我们对这个把债券当作投资的个案进一步作说明,若你决定将每年12%报酬的债券利息收入继续买入更多的债券,它就好比你投资一些保留盈余继续再投资的一般企业一样,就前者而言,若今天你以一千万投资30年票面零利率的债券,则三十年后即2015年你约可得到三亿美元,至于后者,若你同样投资一千万,则三十年后一样公司市值可增加至三亿美元,两者在最后一年皆可赚得三千二百万美元。换句话说,我们投资债券就好像把它当成一种特殊的企业投资,它具备有利的特点,也有不利的特点,但我们相信若你以一般投资的角度来看待债券的话,将可避免一些头痛的问题。例如在1946年二十年期AAA级的免税债券其收益率约1%不到,事实上买进这些债券的投资人等于是投资一家每年赚不到一个百分点的烂企业,若这些投资人有一点商业头脑,面对这样的投资条件,他一定会大笑地摇头走开,当时有一些具有大好前景且每年可赚得税后10%、12%甚至15%的公司,却以账面价值进行交易,当时能以账面价值交易的公司大概没有人会怀疑它赚不到1%的报酬率,但当时习惯买卖债券的投资人仍努力地在这样的基准下进行交易,在往后的二十年间,虽然情况没有当初那么夸张,债券投资人持续地以从商业角度来看完全不合理的条件,签下长达二、三十年的约定,(在至今我个人认为最佳的投资教材-由格雷厄姆所写的《聪明的投资者》书中最后一段提到,最佳的投资是以商业角度来看的投资)

我们必须再次强调投资WPPSS一定具有相当风险,且很难加以具体衡量,但查理跟我一生若有五十次类似的投资机会,我想我们最后结算的成绩应该不赖,但我想我们一年大概遇不到五次以上相同的机会,虽然长期累积下来的成绩铁定会不错,但也难保有一年的结果会很惨(那也是为什么前面所有的句子开头不是查理跟我或是我们的原因)。

大部分的经理人没有太大的动机去做那些聪明但有时可能会变成白痴的决策,他们个人的得失利弊太明确不过了,若一个很棒的点子真的成功,上头可能拍拍他的肩膀以示鼓励,但万一要是失败,却可能要卷铺盖走路(依照老方法而失败是一条可行之路,就一整个团体而言,旅鼠可能身负臭名,但却没有一只单独的旅鼠会受到责难),但在伯克希尔却不同,拥有47%的股权,查理跟我不怕被炒鱿鱼,我们是以老板而非员工的身份支领报酬,所以我们把伯克希尔的钱当作自己的钱一样看待,这常使得我们在投资行为与管理风格上不遵循老路。

我们不墨守成规的做法表现在我们将保险事业的资金集中投资之上(包括WPPSS债券投资),而这种做法只有当像我们一样具备特别雄厚的财务实力方能成功,对其它保险公司来说,相同程度的集中持股可能完完全全不合适,因为它们的资金实力可能无法承受任何重大错误的发生,不管那个投资机会基于必须的分析看起来多么吸引人都一样。以我们的财务实力我们可以买下少数一大笔的我们想要买且用合理的价格投资的股票(Bill Rose形容过度分散投资的麻烦,若你拥有四十位妻妾,你一定没有办法对每一个女人认识透彻),长期下来我们集中持股的政策终会显现出它的优势,虽然多少会受到规模太大的拖累,而就算某一年度它们表现得特别糟,至少你还能够庆幸我们投入的资金比各位还多。

我们在WPPSS的债券投资分几个不同时点与价格买进,若我们决定要调节有关部分,可能要在变动结束后许久才会知会各位,(在你看到这篇年报时,我们可能已卖掉或加码相关部位),由于股票的买卖是属于竞争激烈的零和游戏,所以即使是加入一点竞争到任何一方,也会大大影响我们的获利,所以我们买进WPPSS的债券可以作为最佳范例,从1983年十月到1984年六月间,我们试着买进所有第一、二、三期的债券,但到最后我们只买到所有流通在外数量的百分之三,如果我们再碰到一个头脑清楚的投资人,知道我们要买入而跟着进场,结果可能是我们以更高的价格买到更少的债券(随便一个跟班可能要让我们多花五百万美金),基于这项理由,我们并不透露我们在股票市场上的进出,不论是对媒体,或是对股东,甚至对任何人,除非法令上特别要求。

最后我们对WPPSS的债券的最后心得是大部分情况下,我们不喜爱购买长期的债券,事实上近几年来也很少买进,那是因为债券就像美元一样稳固,而我们对于美元长期的前景看淡,我们相信高通货膨胀摆在眼前,虽然我们无法预测真正的数字,而且不排除完全失控的可能性。这听起来不大可能会发生,考虑到目前通胀已有下降的趋势,我们认为以目前的财政政策(特别是预算赤字)相当危险且很难加以改善(到目前为止两党的政治人物多听从Charlie Brown的建议,没有什么问题是无法加以控制的),但若不能加以改善,高通胀或许暂时不再发生(但却无法完全摆脱),而且一旦成形,可能会加快速度向上飙涨。当通胀维持在5%-10%之间,其实投资股票或债券并无太多分别,但在高通胀时代可就完全不是那么一回事了,在那种情况下,投资股票组合在实质上将会蒙受重大损失,但已流通在外的债券却可能更惨,所以我们认为所有目前流通在外的债券组合事实上隐含着极大的风险,所以我们对于债券投资特别谨慎,只有当某项债券比起其它投资机会明显有利时我们才会考虑,而事实上这种情况少之又少。

一般公司都会跟股东报告股利政策,但通常不会详加解释,有的公司会说我们的目标是发放40%-50%的盈余,同时以消费者物价指数增加的比率发放股利,就这样而已,没有任何分析解释为何这类的政策会对股东有利,然而资金的配置对于企业与投资管理来说是相当重要的一环,因此我们认为经理人与所有权人应该要好好想想在什么情况下,将盈余保留或加以分配会是对股东最为有利。

首先要了解的是,并非所有的盈余都会产生同样的成果,在许多企业尤其是那些资本密集(资产/获利比例高)的公司,通胀往往使得账面盈余变成人为的假象,这种受限制的盈余往往无法被当作真正的股利来发放,而必须加以保留再投资以维持原有的盈利状况,万一要是勉强发放,将会使得公司在以下几方面失去竞争力:(1)维持原有销售数量的能力(2)维持其长期竞争优势(3)维持其原有财务实力,所以不论其股利发放比率是如何保守,一家公司要是常此以往将会使得其注定面临淘汰,除非你一再投入更多资金。

对公司老板来说受限制的盈余也并非毫无价值,但它们的折现值通常少得可怜,事实上企业又非用它们不可,不管它们可产生的经济效益有多差,(这种不管前景多么不乐观一律保留的情况,在十年前由Consolidated Edison无意间所提出而后令人难以置信的广泛流传着,在当时一项惩罚性的规范政策是使得公司的股价以远低于账面价值的价格交易的主要原因,有时甚至以25%的账面值交易,亦即当每一块钱的盈余被予以保留再投资,市场预期其将来所可能产生的经济效益只有25分钱,讽刺的是尽管这种由金变成铜的现象一再发生,大部分的盈余还是持续的被保留下来再投资。在此同时,在纽约都会区的建筑工地逐渐树起了企业的标语写到:“我们还要继续挖下去吗?”

对于受限制的盈余我不再多谈,让我们将话题转到更有价值的不受限制的部分,所谓不受限制的盈余顾名思义可以加以保留,也可以予以分配,我们认为分配与否主要取决于管理当局判断何者对公司股东较为有利,当然这项原则并未广为大家所接受,基于某些理由管理当局往往偏好将盈余予以保留以扩大个人的企业版图,同时使公司的财务更为优良。但我们仍然相信将盈余保留只有一个理由,亦即所保留的每一块钱能发挥更大的效益,且必须要有过去的成绩佐证或是对未来有精辟的分析,确定要能够产生大于一般股东自行运用所生的效益。具体而言,假设有一位股东持有一种10%无风险永久债券,这种债券有一个特色,那就是投资人每年有权可选择领取10%的债息或将此10%继续买进同类型的债券,假设其中有一年当时长期无风险收益率为是5%,则投资人应当不会笨到选择领取现金而会将之继续买进同类型的债券,因为后者能够产生更高的价值,事实上若他真的需要现金的话,他大可以在买进债券后在市场上以更高的价格拋售变现,换句话说若市场上的投资人够聪明的话,是没有人会选择直接领取现金债息的。相反的若当时市场的收益率是15%,则情况将完全相反,没有人会笨到要去投资10%的债券,即使他手上的闲钱真得太多,他也会先选择领取现金之后再到市场上以较低的价格买进相同的债券。

同样的道理也可以运用在股东思考公司的盈余是否应该发放的问题之上,当然这时候的分析可能较为困难且容易出错,因为再投资所能赚得的报酬率不像债券那个案例是白纸黑字的数字,反而可能会变动不一,股东必须去判断在可见的未来其平均的报酬率是多少,而一旦数字订下来的话,之后的分析就简单多了,若预期报酬率高便可以再投资,反之则应要求加以分配。许多企业的经理人很理智地运用上述标准对待旗下子公司,但到了自己所掌管的母公司可就完全不是那么一回事了,他们很少会站在股东的立场为大家想,这种类似精神分裂症的经理人,一面要求每年只能产生5%报酬率的子公司甲将资金分配回母公司,然后转投资到每年可产生15%报酬率的子公司乙,这时他从不会忘记以前在商学院所学到的校训,但若母公司本身预期的报酬率只有5%(市场上的平均报酬率是10%),他顶多只会依循公司从前或同业平均的现金股利发放率来做而已,当他要求旗下子公司提出报告对其保留盈余的比例做出解释的同时,他却从来不会想到要对他公司背后的股东做出任何说明。

在判断是否应将盈余保留在公司,股东不应该只是单纯比较增加的资本所能增加的边际盈余,因为这种关系会被核心事业的现况所扭曲,在高通胀的时代,某些具特殊竞争力的核心事业能够运用少量的资金创造极高的报酬率(如同去年我们曾提过的经济商誉),除非是经历销售量的巨幅成长,否则一家好的企业定义上应该是指那些可以产生大量现金的公司,相对的如果一家公司将本来的资金投入低报酬的事业,那么即使它将增加的资本投入较高报酬的新事业,表面上看起来是不错,但实际上却不怎么样,就好比在高尔夫球配对赛中,虽然大部分的业余选手成绩一塌糊涂,但团体比赛只取最好的成绩却由于部分职业选手的精湛球技而显得出色。许多表面上持续取得好绩效的公司事实上把大部分的资金投资在不具竞争力的事业之上。只是前者掩盖住后者惨不忍睹(通常是用高价并购平庸的企业)的失败,而经营阶层也一再强调他们从前一次挫败中学到的经验,但同时马上物色下一次失败的机会。这种情况下,股东们最好把荷包看紧,只留下必要的资金以扩充高报酬的事业,剩下的部分要么就发还给股东,要么就用来回购股票(一种既可以增加股东权益,又可以避免公司乱搞的好方法)。

以上的讨论并不是说公司的股利要随着每季盈余或投资机会的些微差异便要跟着变来变去,上市公司的股东一般偏好公司有一贯稳定的股利政策,因此股利的发放应该要能够反应公司长期的盈余预期,因为公司的前景通常不会常常变化,股利政策也应该如此,但长期而言公司经营阶层应该要确保留下的每一块钱盈余发挥效用,若一旦发现盈余保留下来是错的,那么同样也代表现有经营阶层留下来是错的。

现在让我们回过头来检视伯克希尔本身的股利政策,过去记录显示伯克希尔的保留盈余可赚得较市场更高的报酬率,亦即每一美元留存收益可比市场平均水平创造更多的价值,在这种情况下,任何发放股利的动作可能都不利于所有伯克希尔的大小股东。事实上,以我们过去刚开始经营事业的经验显示,在公司的草创初期发放大量的现金股利并不是一件好的事情,当时查理跟我掌控三家企业-伯克希尔、多元零售与蓝筹邮票公司(现在已合并为一家公司),蓝筹邮票公司只发放一点股利而其余两家皆未发放,相反的若当时我们把所赚的钱统统发掉,我们现在可能赚不到什么钱,甚至连一点资本也没有,这三家公司当初各自靠一种事业起家(1)伯克希尔的纺织(2)多元零售的百货公司(3)蓝筹邮票的邮票买卖,这些基础事业(特别要提到的是,那些我跟查理再三斟酌敲定的一个形容词),目前已(1)幸存下来但赚不到什么钱(2)规模萎缩并发生大幅亏损(3)只剩当初入主时5%的营业额。所以只有将资金投入到更好的事业,我们才能克服先天上的劣势(就好像是在补救年轻时的荒诞),很明显的,多元化是对的。

我们将持续多元化并支持现有事业的成长,虽然我们一再强调,这些努力的报酬铁定比过去的成绩逊色,但只要被保留下来的每一块钱能够创造更大的利益,我们便会持续的这样做,而一旦我们评估留下的盈余无法达到前述的标准,我们一定会把所有多余的钱发还给股东,当然会同时权衡过去的记录与未来的前景,当然单一年度的变化颇大,基本上我们会以五年为期作为判断。

我们现今的计划是用保留的盈余来扩充保险事业,我们大部分的竞争对手财务状况比我们差而不愿大幅的扩充,但此刻正值保费收入大幅成长之际,比起1983年的50亿,预计1985年将成长至150亿,这正是我们大捞一笔的难得良机,当然没有什么事是百分之百确定的。

又到了每年我刊登小广告的时候了,去年John Loomis(我们一位特别有心的股东)跟我们提到一家完全符合我们标准的公司,我们马上加以锁定,只可惜最后因为一项无解的问题而功亏一篑,以下是跟去年一模一样的广告:

(1)巨额交易(每年税后盈余至少有五百万美元)

(2)持续稳定获利(我们对有远景或具转机的公司没兴趣)

(3)高股东报酬率(并甚少举债)

(4)具备管理阶层(我们无法提供)

(5)简单的企业(若牵涉到太多高科技,我们弄不懂)

(6)合理的价格(在价格不确定前,我们不希望浪费自己与对方太多时间)

我们不会进行敌意并购,并承诺完全保密并尽快答复是否感兴趣(通常不超过五分钟),我们倾向采现金交易,除非我们所换得的内在价值跟我们付出的一样多,否则不考虑发行股份。我们欢迎可能的卖方与那些过去与我们合作过的对象打听,对于那些好的公司与好的经营阶层,我们可以提供一个好的归属。

今年破记录的有97.2%的有效股权参与1984年的股东指定捐赠计划,总计约三百多万美元捐出的款项分配给1.519家慈善机构,股东会的资料包含一个可以让你表达对这项计划的意见(例如是否继续、每一股应捐赠多少等等)你可能会有兴趣知道事实上在此之前从未有一家公司是以股东的立场来决定公司捐款的去向,经理人在信任资本主义的同时,好像不太相信资本家。

我们建议新股东赶快阅读相关信息,若你也想参加的话,我们强烈建议你赶快把股份从经纪人那儿改登记于自己的名下。

伯克希尔的股东年会预计于1985年五月二十一在奥马哈举行,我希望各位届时都能参加,大部分公司的股东年会都是在浪费股东与经营阶层的时间,有时是因为经营阶层不愿深入讨论公司的基本面,有时是因为有些股东只顾自己出锋头而未真正关心公司的事务,本来应该是经营事业的讨论会最后往往变成一场闹剧(这是件再划算不过的主意,只要买进一股,你就可以让一大群人坐着听你高谈阔论),最后往往是劣币驱逐良币,使得真正关心公司的股东避而远之,剩下一堆爱现的小丑。

伯克希尔的股东年会却完全不是那么一回事,虽然与会的股东一年比一年多,但至今我们却很少遇到什么蠢问题或是以自我为中心的言论,相反的,大家提出的都是一些有见地的商业问题,正因为大家开会的目的便是为此,因此不管要花多少时间我跟查理都很乐意为大家解答这类的问题,(然而很抱歉我们无法在其它的时候用书面或电话回答问题,因为以一家拥有三千名股东的公司,若一一回答的话实在是太没有效率了),而我们惟一无法回答的商业问题是正直要花多少代价去证明,尤其是我们在股票市场上的进出。

最后我通常要花一点时间来吹嘘我们公司的管理干部有多好,欢迎来参加年会,你就晓得为什么了,外县市来的可以考虑到内布拉斯家具店逛逛,若你决定买些东西,你会发现你所省下的钱足够支付你这趟的旅费,相信你一定会觉得不虚此行的。

期后事项,三月十八日在报告付梓的一周之后,我们协议以每股172.5美金买进三百万股资本城广播Capital Cities Communications,其中有一项附带条件是资本城必须要能够成功买下ABC美国广播公司,否则合约无效,在前几年中我们一再对资本城的领导阶层-包括Tom Murphy与Dan Burke表示推崇,原因很简单,因为他们不管在能力与人格方面,皆是一时之选,明年的年报我将会详加说明这项投资案的始末。

沃伦.巴菲特

董事会主席