在社交媒体上,澳洲打工度假签证的相关经验提供了某种版本的成年人童话。

一方面,它指向一种截然不同的生命体验。另一方面,它暗暗允诺了一种更低成本和深度的旅行方式。

然而,后新冠时代的打工度假似乎有了一些变化:欧洲战火未停,遥远的澳洲也受到影响,房租和物价飞涨,移民数量达到历史顶点;劳动力市场供需反转的背景下,一边打工一边度假的期待,大多被艰难的就业形势击碎。

半年多前,吞拿通过打工度假签证前往澳洲,成为了一名外卖员。她在悉尼送外卖的经历及思考,或许能让我们窥见某种关于远方和旷野的现实。以下是吞拿的讲述。

一、在悉尼送外卖,算是“神仙工作”吗?

坐办公室的时候,“大不了去送外卖”往往以一种开玩笑的口吻被我挂在嘴边。

为什么是开玩笑?作为生活在一线城市的打工人,外卖员频繁地出现在我家门口,即便不点外卖,也总能看见他们——等在每个红绿灯路口的最前端(有的干脆不等),穿梭在车流的缝隙里(有时在人流的缝隙里),扎堆靠在餐馆门口(刷短视频)。

当时的我还在媒体工作,认识一些外卖骑手,不难理解外卖员如何被“困在系统里”,何况关于他们月入上万的报道已经是早几年的事了。红利期过去后,这份需要消耗大量体力与精力的工作,已经很难称得上诱人。

去年年底,我通过打工度假签证(working holiday visa,简称WHV)来到澳洲,发现在“小红书澳大利亚专区”,外卖员这一职业仍在造就着各种“致富神话”。

注册成为一名悉尼的外卖员后,我经历过走路送外卖一单挣60块(人民币)、送餐超时收到平台补贴、漏送一份比萨没被罚款、深夜取餐时店长请吃甜点……如果只看这一部分,很难不感叹这是一份“神仙工作”。

《人物》发布的《外卖骑手,困在系统里》一文中提到,有外卖骑手形容自己的职业:“送外卖就是与死神赛跑,和交警较劲,和红灯做朋友。”这一切,我在悉尼都没遇上。

在澳洲送外卖,没有无孔不入的系统,也不需要与死神赛跑。我注册的是Uber Eats外卖员,作为海外最大的外卖平台之一,他们对配送员没有接单量的要求,你大可以当一个悠闲的外卖散兵。

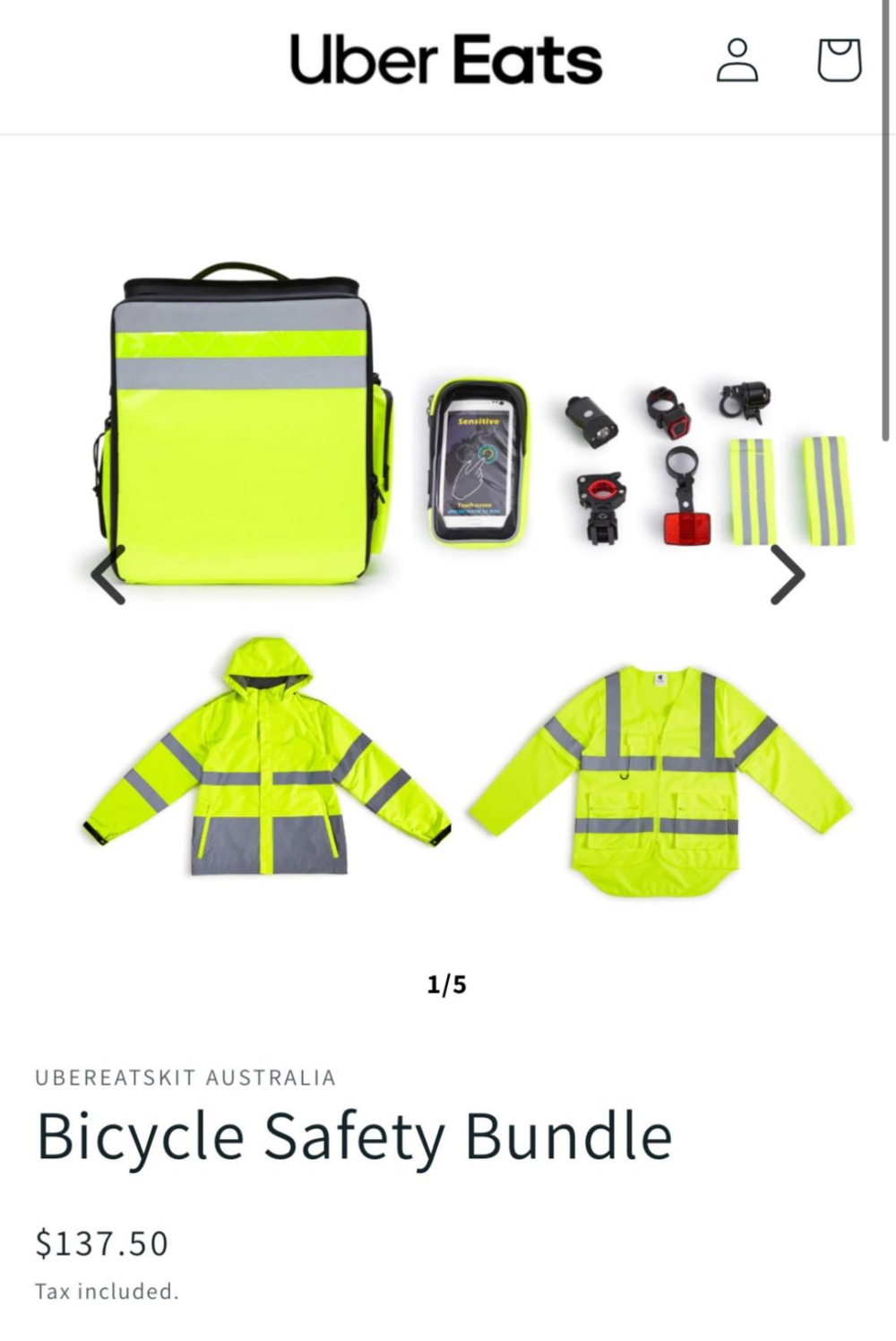

在线提供护照、签证、无犯罪证明,申请澳洲个体户税号(ABN),审核完成后不久,我就收到一份快递到家门口的大礼包,包含保温外卖箱、反光防风衣和背心、手机支架等物品。

注册后会免费收到价值137.5澳元(相当于645元人民币)的“新人大礼包”,之后再次购买需要付费。(图/受访者供图)

悉尼所在的新南威尔士州对上路的车型有严格的要求,加上初来乍到的我对悉尼的复杂路况有所忌惮,开始租车之前,我体验了两天“无车”送外卖。这种送外卖方式在小红书上颇为流行,没有车的骑手通过走路和搭乘公共交通工具来赚钱。只有在没有时间限制的平台,才有可能这样干。

我两天一共送了8单,收入129.08澳元,换算成人民币大概是606元。其中有一单我花了快一个半小时才送达,而Uber Eats给了我32.58澳元(约人民币153元),我才发现送外卖超过预估时间不仅不会扣钱,还会获得更多补贴。

我猜测,尽管Uber Eats与外卖员之间不存在雇佣关系,但也会担心外卖员低于澳洲法定最低时薪太多会招致批评和抗议。接受澳大利亚民族广播电视台(SBS)采访时,澳洲运输工人工会的全国秘书长迈克尔·凯恩(Michael Kaine)表示,“在过去的10年里,我们引入了一个零工经济,它很有意识地将工人推出我们几十年来建立起来的保护之外。保护工人的措施包括最低工资、病假权益,以及在出问题时确保你能够获得工伤补偿。”

对于刚注册的骑手,Uber Eats还会提供源源不断的订单和丰厚的奖励,而一旦“新手保护期”一过,无单可接就成了日常。许多外卖员会注册多个平台,获取新人奖励并同时接单,比如经验丰富的中国骑手,就通常会Uber Eats和熊猫外卖“双开”。

事实上,无车送外卖很难持续——除非面对嗷嗷待哺的顾客时,你能递上一份融化的冰淇淋或者冷掉的比萨还面无愧色。于是,迟迟没找到正式工作的我,终于在悉尼一家马来西亚华人的租车行租了一台合规的电助力自行车。与数量激增的外卖大军匹配,外卖用车租赁也成了一个热门生意。

只要骑车上路,受伤就在所难免。我每天送八九个小时外卖,中途一个多小时回家休息吃饭。车技提升后,我的收入从每天200多元人民币涨到近1000元人民币,但我和车的机体都磨损严重。

我们被汽车撞了两次,一次是司机侧方位倒车没看见准备在路边停车的我,还有一次是开在路上的时候一辆轿车从我侧面超车刮到我的车把手。所幸最终受伤的都是车。

除了安全风险外,电动车没电也是外卖员的噩梦。尤其悉尼以崎岖的地形著称,遇上那些大角度陡坡,我得步行推车上坡。如果骑到车没电,就只能祈祷有好心的司机把你和车一起载回去了。

送外卖也有很多愉快的时刻。订单来自四面八方,而我总会走上一些闻所未闻的路——走小路、抄近道,轮胎滑过长长树荫的下坡;还会做一些出格的事——逆行、越轨、闯红灯,把交通拥堵丢在身后。

我穿过了很多公园,大公园的大草坪和蛛网一样的路,小公园的沿河小径或小铁桥。我用最高效的方式解锁着这座陌生的城市,在谷歌地图上收藏了一堆塞满彩发年轻人的隐蔽酒吧和排长队的异国菜肴。

短期来看,送外卖保障了我初到一个新国度的自由和生存。

二、移民才会做的职业

在悉尼送外卖的第三天,我几乎全身都在痛:肌肉痛,关节痛,屁股痛,腿上十几处淤青中大的几块还未消肿,手脚上另有几处开放型小伤口轻微感染。

我想,我实在是缺乏体力劳动的肉身经验,而且从小就有重心不稳、肢体不协调的毛病,再加上我租的破车又大又重,硬邦邦的坐垫和车身松松垮垮地连在一起,路面稍有不平就发出快要散架一样的声音——我身上的伤几乎都是被外卖车砸的。可见在机能方面,我和它做到了“人车合一”。

送外卖还有一个副作用:幻听。到了第三天晚上,在Uber Eats奖励机制的刺激下,我脑海里不时出现接单的声音,有时要把手机凑到耳边才能确认。但无一例外,是真没有声音。卓别林电影里拧螺丝停不下来的厂工毫不夸张。

另一个和异化有关的是,我发现只要戴上头盔穿上外卖服,你就能从人群中隐形。你会发现别人看你的眼光就像看一盆移动的盆栽,廉价又丑陋的那种。人们尽可能地用最简短的词汇跟你交流,仿佛你就是一个按键,由某些特定的词汇触发。

而与此同时,你会感到看这座城市的目光变得前所未有的清晰,就好像只需要骑车路过的那一眼,就看穿了这些过路人的身世和关系——你渐渐对阶级和种族变得敏感。

悉尼的外卖员有男有女,他们有深深浅浅的皮肤,但很少有本地人会从事这个职业。我在路上遇到过很多年长的印度人,他们大多已经送了好几年外卖。到了晚上,我和年轻的中国留学生前后脚地推着自行车进公寓楼。

公园里,悉尼本地人的生活。(图/受访者供图)

移居法国的保加利亚裔学者朱莉娅·克里斯蒂娃说:“外国人总是工作的那个人。而文明世界、发达国家的本地人认为工作是庸俗的,并表现出漫不经心的贵族派头和任性”。而闯入一个新社会的外来者是很难任性的,对于“一无所有、谁也不是”的移民,劳动力成为他们“唯一可以免税出口的财产”和“普遍适用的库存”。当本地人总是在创业或者在准备创业的路上时,我的生活在找工作和工作中无限循环。

开始送外卖前,我读了胡安焉的《我在北京送快递》,然后暗下决心像他一样,做一个爱动脑子的外卖员。送了几天外卖,我明白了胡安焉的难得。由于我的车技堪忧,大部分时候我不得不全神贯注地骑车。

路中间被撞得七零八碎的长嘴鸟、被压扁的鸽子,都让我联想到自己。恐惧让我根本无暇像之前那样满脑子充斥着不着边际的遐想,等到回家休息,超身体负荷的体力劳动也让我无心思考什么深邃的问题,更别说详细记录下自己的心路历程。

更何况,按胡安焉自己的说法,他算是个工作能力相当出色的快递员,但我送外卖不仅自己经常受伤,还有各种配送超时致冰淇淋融化、骑车太颠致比萨饼黏成一坨的劣迹,无论是效率还是客户满意度都很难与他相提并论。

《我在北京送快递》,胡安焉 著,湖南文艺出版社,2023-3

来澳洲打工度假之前,我以为自己可以在高强度或机械化的工作中保持头脑清醒——二元论的视角导致了我的自负。送外卖让我发现,身心作为有机的整体不应被分开讨论,过度抽离或许有助于缓解短期的痛苦和内耗,却也可能导致新的病症。

实际上,体力活消耗的从来都不仅是肉体,现代科技社会早已形成了一整套驯化和异化劳动者的体系。外卖员对此往往有着相当深刻的认知,只是单兵作战的个体无力反抗这个庞大的游戏规则。

来到传说中的“旷野”,我发现人生确实有无限可能,只不过,“向下流动”比“向上流动”更有可能。

三、打工度假:一种特权,还是一场幻梦?

澳洲打工度假签证(working holiday Visa ,WHV)计划始于1975年,最初只向少数英联邦国家开放,后来渐渐扩大范围,目前已有全球48个合作国家和地区。据澳大利亚内政部官方报告,该计划的目的是“促进澳大利亚与伙伴国家之间的人与人之间的联系,特别是年轻人”。

但实际上,利用全球劳动力成本差异填补本国临时劳动力缺口,才是这个计划的首要目的。这些年轻的临时移民不仅缓解了用工紧缺,带来了多元文化,还缓解着澳大利亚的老龄化压力。当地人在慢慢变老,但每年候鸟一样到达的打工度假者永远是年轻人。

关于打工度假签的申请限制,澳大利亚政府对不同国家的要求不同。对于来自中国大陆的申请者来说,最关键的三条是:30岁以下,本科学历,能用英语交流。在这个筛选机制下,来到澳洲的中国打工度假者大多数是城市年轻人,有着相对较好的教育背景和信息渠道。但无论他们在国内有什么职业技能,来到澳洲大部分人都得重新开始,进入农林牧渔业和低端服务业。

当热气球导览员,去国家公园卖票,或者做个咖啡、调酒学徒,是我出发前对打工度假的期待。送外卖,是我落地后“走投无路”的现实。

新冠疫情带来的封锁解除后,大批的打工度假者涌入澳洲,移民人口达到历史最高。我刚好赶上了这个特殊时期,用工荒变成找工难,一个包装水果或超市收银的职位,都能收到上百份漂亮的简历。扎堆落地在大城市的打工度假者,有的要在城里挨家挨户上门求职,有的只能去往荒凉的小镇碰运气。

来自海外的优质劳动力,要么留下力气,要么留下金钱,或者在理想的情况下两者都留下,然后挥一挥衣袖,不带走一片云彩。

澳大利亚广播公司(ABC)的一篇报道援引澳大利亚旅游局数据,指出:“打工度假者比任何其他国际游客在澳的花费都多,且停留时间也更长。平均而言,他们每次旅行花费1.04万澳元,停留149晚。相比之下,其他赴澳国际游客每次旅行花费仅为5211澳元,平均停留仅仅32晚。”

相较于年轻临时移民给当地社区带来的各种效益,澳大利亚作为移民接收地,对他们融入当地社会的帮助显然仍有欠缺。通过一波又一波“适者生存”般残酷的大浪淘沙,澳洲只为自己留下最合适的劳动力,其他人难免有一种“用后即弃”的失落感。

项飙在《全球“猎身”》一书中指出:“全球化并不仅仅是加强了全球范围内的联系,更多的是重新安排,甚至是重新强化了人类社会的不平等关系” 。

发达国家总能在一轮又一轮人口流动中获利,而移民问题日益尖锐,赢家通吃的状况引发了人们对全球化的质疑。

然而,从个体层面上看,打工度假签证确实为年轻人带来了非比寻常的机会和体验。在文化冲击、隐性歧视和压榨之外,这一年的流动不仅为他们带来了国际化背景和机遇,还大大深化了他们对自我和外部世界的认知。

学者Shanthi Robertson研究了亚洲各国年轻人向澳大利亚的迁徙。她观察到,对于当今的亚洲年轻人来说,跨国流动有一种希望感,意味着更多生活和生计的可能性。然而,对于这些既非社会最底层,又非“顶富”的中间阶层移民来说,各种机遇“更有可能通过不平衡和偶然的经历来实现”,而不是通过向上流动到对工作、居住地、生活方式都有自由选择权的“流动精英阶层”来实现。

随着数字游民成为一种风潮,我们关于移民的想象也不同于往日。相比与故乡诀别的永久移民,短暂停留、不断变换居所的移民方式更契合当下年轻人的野心与好奇心。移民正变成文化历史学家Nikos Papastergiadis 口中“一种具有多条路线和不确定后果的永无休止的运动”。

在世界和内心双重动荡的时代,比起精明的自我投资行为,打工度假比以往更像一场冒险游戏。而不管给我多少次重新选择的机会,我都会说:再来一次。更多股票资讯,关注财经365!